贵州学子访学记:什么是国际传播?

近日,贵州大学国际传播暑期实践营在香港浸会大学《国际传播》课程中深入学习传媒知识,并前往香港故宫文化博物馆参观,深切感受文化魅力。

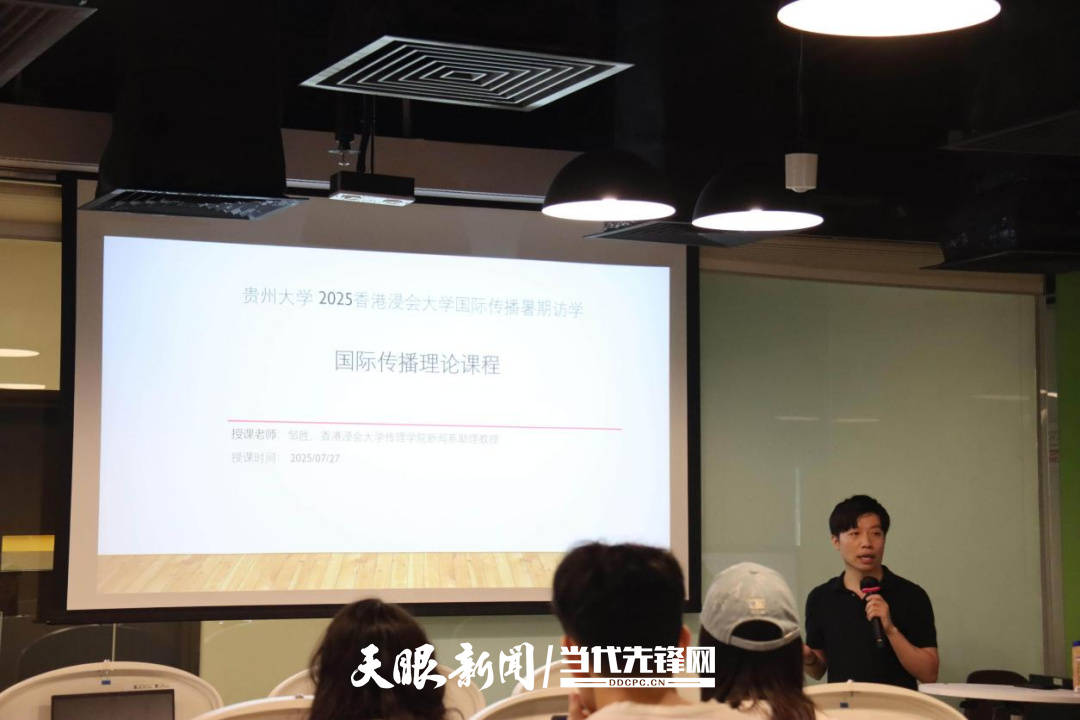

国际传播课堂中理论与实践的文化叩问

第一堂课从《数据新闻工作坊》开始,再到讲授“香港媒体生态”与“外媒在香港的发展”。课程学习的收尾则以《国际传播》为锚点,由香港浸会大学(HKBU)传理学院新闻系助理教授邹胜,带领贵州大学学生从国际视角理解新闻传播。

课程开始,邹胜首先提出一个问题,“什么是国际传播?”

位于前排的贵州大学学生袁晟菡稍作思索后说,“我觉得国际传播的主体包含政府、国际组织这些,现在很多普通人、企业甚至自媒体也在参与其中,比如我们所熟知的滇西小哥,也在以个人的身份参与国际传播。”

邹胜点点头,语气肯定地说,“国际传播的核心定义,其实就是通过大众传播媒介进行的跨越民族国家界限的国际信息传播及过程。它包含两个重要向度:由外向内的传播,比如我们通过外媒了解其他国家;以及由内向外的传播,像中国的影视作品在海外播出。而你提到的多元主体,正是当下国际传播最显著的变化之一。”

展开全文

在深入学习中,邹胜围绕媒介权力分散、非西方媒介势力凸显等要点展开讲解,引导大家以新视角观察文化传播现象。随后的小组讨论更让这些理论“落地生根”,一个个鲜活案例成为理解媒介逆流的生动窗口。

故宫文化实践里底蕴借传播走向世界

踏入场馆,“走向世界的故宫”展板率先映入眼帘。从民国时期紫禁城变身博物馆,到20世纪50年代香港收购小组为故宫寻回珍贵文物,再到如今香港故宫文化博物馆以独特身份促进文化对话,仿佛一段跨越时空的文化传播史。不同阶段的努力,都是在为文化国际传播筑牢根基,让承载着中国艺术与历史的故宫文化,能跨越地域,被更多人看见。

漫步于文物之间,清代花卉纹火锅格外引人注目。这件生活器具以掐丝珐琅工艺制成,将日常实用与艺术审美巧妙融合。在国际传播视角下,这类文物是展现中国古代生活美学与工艺水平的鲜活样本。它们能打破文化隔阂,让海外受众从熟悉的“生活器物”切入,在感受中国文化细腻与精巧的同时,进一步引发对中国历史文化的探究兴趣。

此次参观让学生们深刻认识到,香港故宫文化博物馆在文化国际传播中具有不可替代的独特价值。它借助香港的国际交流优势,既让故宫文化在本土扎根,更让这份底蕴通过多元传播走向世界,成为文明互鉴的重要桥梁。

张欣怡 邵云燕

贵州日报天眼新闻记者 周梓颜

编辑 骆航念

二审 李劼

三审 闵捷

评论