“违规”了还能晋升,这个案例耐人寻味丨九派时评

文/九派新闻特约评论员 秦川

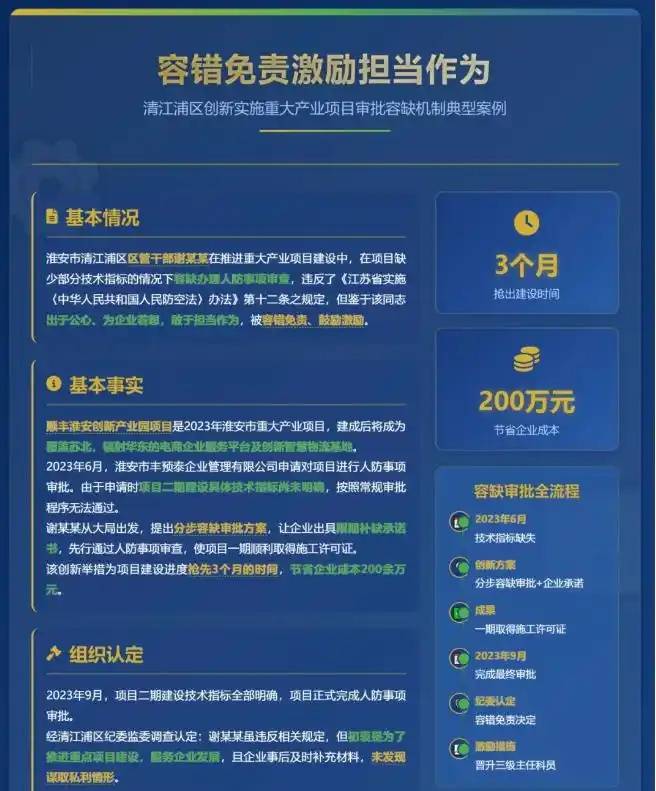

违规了还能晋升?据报道,江苏省淮安市清江浦区纪委监委通报了一起容错免责典型案例——

清江浦区区管干部谢某某在推进重大产业项目建设中,在项目缺少部分技术指标的情况下容缺办理人防事项审查,违反了《江苏省实施〈中华人民共和国人民防空法〉办法》第十二条之规定,但鉴于该同志出于公心、为企业着想,敢于担当作为,被容错免责、鼓励激励。

图源:江苏省淮安市清江浦区纪委监委

容错免责或减责,并不稀罕。早在2020年,北京纪委监委就发布《关于激励干部担当作为实施容错纠错工作办法(试行)》称,对干部在工作中的失误错误,符合本办法规定条件的,依规依纪依法免予追究责任或者从轻、减轻追究责任。

揆诸公开报道,享受容错免责“待遇”的干部也为数不少。比如,江苏省南通市崇川区某街道加装监控摄像头,却未在街道公共资源交易平台履行过审批程序,负责该项目的综合行政执法局局长吕某解释,“当时为了加快推进安全生产重大隐患整改事项落实,保护群众安全”。经崇川区纪委常委会监委会议研究,决定对吕某予以容错免责。

而上文提及的谢某某,违反了相关规定,不仅被免责,还被晋升为三级主任科员,实不多见。由此让人看到,当地在进一步放大容错激励效应,积极推动干部从“怕担责”向“勇担当”转变。或可确定,随着机制完善,其他地方也有可能放大容错激励效应,探索免责提拔。

众所周知,容错免责是中央的一项制度设计,《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》提出:“落实‘三个区分开来’,激励干部开拓进取、干事创业。”早在2016年,中央就提出“三个区分开来”。

具体来说,要把干部在推进改革中因缺乏经验、先行先试出现的失误和错误,同明知故犯的违纪违法行为区分开来;把上级尚无明确限制的探索性试验中的失误和错误,同上级明令禁止后依然我行我素的违纪违法行为区分开来;把为推动发展的无意过失,同为谋取私利的违纪违法行为区分开来。既然是“三个区分开来”,容错免责便是应有之义。

但是,容错免责是有前提的,是有制度架构的,不是所有的错都可以容,所有的责都可以免。能不能容错和免责,得符合相关规定条件。在此前提下,对该容的大胆容错,不该容的坚决不容。

展开全文

这个前提就是,必须严格依照《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党问责条例》等有关规定,必须严格落实中共中央办公厅《关于进一步激励广大干部新时代新担当新作为的意见》要求,不能任意容错、随性免责。举个例子,谢某某之所以获得免责待遇,是因为当地经调查,发现谢某某虽违反相关规定,但初衷是为了推进重点项目建设,服务企业发展,且企业事后及时补充材料,未发现谋取私利情形。

有个细节是,谢某某从大局出发,提出分步容缺审批方案,让企业出具限期补缺承诺书,先行通过人防事项审查,使项目一期顺利取得施工许可证。该创新举措为项目建设进度抢先3个月的时间,节省企业成本200余万元。“节省企业成本200余万元”,带来的积极效应自不待言,谢某某获得提拔也是应有之义。

俗话说,“洗碗多打碗也多。”如果无心之错也要严惩,善意之过也要苛责,谁还多干事?

因此,容错免责不是简单豁免,落点是激励干部干事。免责了,要更加担当;容错了,要更加尽责。

还需提及的是,容错免责不是终点,相关部门要探究干错犯错背后是否存在不合理因素。具体到谢某某这个案例。正如有网友所称,既然成为典型,那么说明有其合理性,就应该更改制度,把限期容缺办理常态化,让所有企业都能节省资金,加快进度。诚然,如果只顾着免责和提拔,而不是完善制度,可能导致更多的干部摔跟头。与其事后免责,何不事前防范,免得干部犯错?

目前,有的地方已经提出,依规依纪依法免予追究责任或者从轻、减轻追究责任的同时,还要采取措施,监督、推动问题整改及时到位。

为担当者担当,为负责者负责,本就是正确的用人之道。让干部在廉洁上“管得住手脚”、在事业上“放得开手脚,这是群众的期待。为此,就要继续完善“容错免责”机制,让“敢为、善为、有为”在党员干部中蔚然成风。

【来源:九派新闻】

版权归原作者所有,向原创致敬

评论